Vrac et réemploi

- Comment l’Institut du Commerce accompagne les acteurs du commerce pour promouvoir le vrac et le réemploi?

- Qu’est-ce que le vrac et le réemploi des contenants ?

- Pourquoi la vente en vrac et en contenants réemployables est une priorité pour les acteurs du commerce?

- Comment développer le vrac et les réemplois des contenants/emballages ?

- Notre checklist

- Les étapes clés des travaux de l’Institut du Commerce sur l’économie circulaire

Comment l’Institut du Commerce accompagne les acteurs du commerce pour promouvoir le vrac et le réemploi?

L’économie circulaire est une des clés pour faire face aux limites planétaires (déplétion des ressources, pollution, énergie, climat, biodiversité…).

L’Institut du Commerce a démarré ses travaux sur l‘économie circulaire dès 2018 pour favoriser l’émergence d’un commerce circulaire.

Les sujets du vrac et du réemploi sont deux alternatives permettant ensemble de limiter la production de déchets d’emballages et de préserver les ressources de la planète sous certaines conditions à respecter. En 2021, nous avons publié notre guide (réservé aux adhérents) « Vrac et réemploi : les défis à relever pour sortir de l’usage unique | implications stratégiques et bonnes pratiques d’exécution opération ». Il définit le parcours d’achat au service de l’économie circulaire et les bonnes pratiques pour le mettre en œuvre sur toutes ses étapes, en magasin physique, online et en hors domicile. Il identifie les freins stratégiques et opérationnels qui devront être levés par les enseignes et les marques et notamment les irritants à résoudre pour tous les consommateurs, engagés dans la transition ou non.

Définition du vrac et du réemploi des contenants

-

1. Qu’est-ce-que le vrac ?

Selon le code de la consommation, la vente en vrac consiste à vendre au consommateur des produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou rayons traditionnels à la coupe, à condition que ces produits soient vendus dans des contenants réutilisables, ce dernier critère étant déterminant pour qualifier la vente en vrac.

2. Qu’est-ce-que le réemploi ?

Le réemploi (code de l’environnement) est une opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Pour les emballages, il s’agit d’utiliser un contenant qui fera plusieurs boucles de remplissage-utilisation-nettoyage-reremplissage avant de passer à la case déchet. Il peut être :

- Préemballé en usine, rempli par un prestataire ou proposé vide en magasin pour être rempli

- Suggéré par l’enseigne, la marque, ou personnel

- Consigné ou non

- En différentes matières (verre, inox, aluminium, plastique…) selon les contraintes des catégories de produits (sec, liquide, boucherie, poissonnerie, rôtisserie…)

- Etre proposé pour le produit lui-même et/ou ses emballages de transport/conditionnement (ex. meuble de vrac)

- Recyclable idéalement … ou non

De plus en plus de catégories s’adaptent pour offrir au consommateur la possibilité d’une consommation limitant ses déchets. Même des produits très sensibles comme la nourriture infantile offrent la possibilité d’opter pour des emballages réemployables.

Pourquoi la vente en vrac et en contenants réemployables est une priorité pour les acteurs du commerce?

1. Répondre avec conviction et clairvoyance aux enjeux sociétaux et environnementaux

Les coûts non comptabilisés que la pollution plastique génère sont colossaux pour la société et l’environnement en termes de pollution, d’impact carbone et d’impacts sur la biodiversité. Dans un nouveau rapport intitulé « Plastiques : le coût pour la société, l'environnement et l'économie », le WWF dévoile le coût économique sur l’ensemble du cycle de vie du plastique pour la société, pour l'environnement et pour l'économie 10 fois plus élevé que son coût de production. « Le déversement annuel de déchets plastiques dans les océans pourrait tripler d’ici 2040. Cela porterait le stock total de plastique dans l'océan à 600 millions de tonnes en 2040. Enfin, les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant du cycle de vie des plastiques pourraient représenter à cet horizon jusqu'à 20 % de l'ensemble du bilan carbone mondial, accélérant ainsi la crise climatique. Si rien n’est fait, la gestion du plastique produit chaque année coûtera bientôt plus de 7 000 milliards de dollars. Soit plus de l’équivalent du PIB de l’Allemagne, de l’Australie et du Canada réunis.

photo

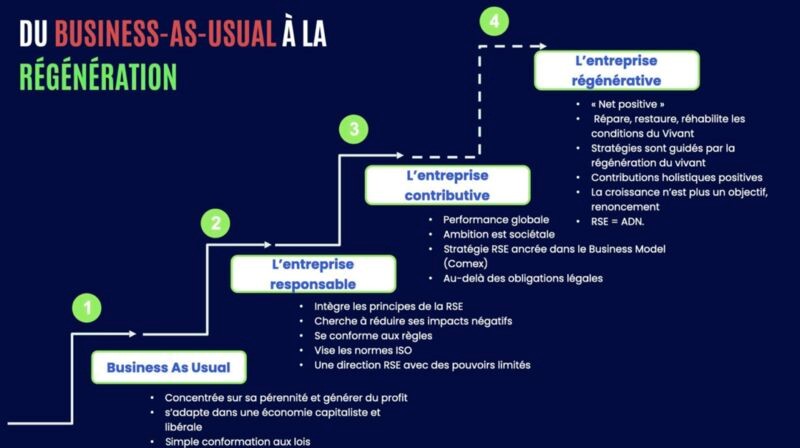

Plus que responsable, l’entreprise de demain sera régénérative

Extrait de la session 3 de la convention des Entreprises pour le Climat

2. Limiter les risques d’approvisionnement pour son entreprise

Depuis que nous exploitons les énergies fossiles, nous connaissons une croissance démographique mondiale exponentielle sans précédent dans l’histoire de l’humanité accompagnée d’une de croissance de production et de consommation également exponentielles. Cela pose problème dans un monde aux ressources finies et de plus en plus sujet aux pénuries (y compris concernant le pétrole), et aux impacts du dérèglement climatique. Au-delà du plastique seul, qui peut être maintenu dans certains cas et pour certaines bonnes raisons, c’est la sortie du recours à l’usage unique permanent qui doit être au cœur des préoccupations des entreprises. Le recyclage fait partie de 5 R de l’économie circulaire, mais il ne résoudra pas seul l’équation.

Les entreprises doivent se préoccuper au mieux les ressources dont elles dépendent, de leur origine et leur devenir. L’économie circulaire permet de se prémunir de nombreux risques, car en multipliant le nombre de boucles d’utilisation d’une ressource, si possible au niveau local, l’entreprise se protège des risques d’approvisionnement lointains (bilan carbone du transport, de tensions et inflation à venir des matières premières). Cela permet également une meilleure maîtrise des stocks, la réduction des coûts d’achat liés à l’usage unique et la prévention d’amendes pour non-respect des règlementations en place.

- 3. Respecter le cadre règlementaire qui sera de plus en plus contraignant

Extrait du point règlementaire complet dans notre guide « vrac et réemploi : comment relever les défis de la sortie de l’usage unique ? »

photo

- La part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, devra atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027.

- Les commerces de vente au détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés devront mettre à disposition de leurs clients des contenants réutilisables propres. Ce service est proposé à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage, pour les produits frais par exemple. La mesure est entrée en vigueur lors de la promulgation de la loi

- Chaque consommateur peut apporter un contenant réutilisable dans les commerces de vente au détail. Ce contenant devra être propre et adapté au produit acheté. Le consommateur sera responsable de l’hygiène du contenant. L’établissement pourra, quant à lui, refuser de servir le consommateur si le contenant apporté est sale ou inadapté.

- Les vendeurs de boissons à emporter devront proposer une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable apporté par le consommateur. La mesure entrera en vigueur dès promulgation de la loi.

- Le 1er janvier 2022, une trentaine de fruits et légumes frais non transformés ne peuvent plus être vendus dans un emballage plastique (poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre et carotte, tomates rondes, oignons et navets, choux, choux fleurs, courges, panais, radis, topinambours, légumes racines, pommes, poires, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion…).

4. Obtenir la préférence des consommateurs en les accompagnant dans la consommation responsable

Le parcours d’achat au service de l’économie circulaire est aujourd’hui plus engageant et exigeant que le parcours d’achat des produits préemballés avec emballage à usage unique. Il doit permettre à tous les consommateurs de réduire leur « green gap », c’est-à-dire l’écart entre leurs intentions à consommer éco-responsable et la réalité de leurs actions. Il doit s’adresser :

- au consommateur déjà en transition, il faut lui proposer un bouquet de solutions de mode d’accès aux produits et une qualité de l’offre en vrac. Volontaire et engagé, son parcours d’achat peut être fragmenté et pas toujours efficace. Le retour à un mode de consommation conventionnel est culpabilisant. Il faut chercher à lui faciliter au maximum ses achats (services, récompenses, aide pour les moments de consommation y compris nomade, hors domicile...).

- au consommateur non engagé dans la transition vers une alimentation plus saine et plus durable, d’autres clés d’entrée peuvent être mises en avant pour compenser les efforts à fournir : le juste prix, la juste quantité, le local, de nouvelles fonctionnalités…

Retrouvez toutes les bonnes pratiques du parcours d’achat au service de l’économie circulaire dans notre guide.

photo

Comment développer le vrac et le réemploi des contenants/emballages ?

1. Vrac et réemploi des contenants, des modes d’accès au produit à combiner pour réduire le recours à l’usage unique

L’Institut du Commerce étudie les parcours d’achat accompagnant le vrac et le réemploi depuis 2019. L’ensemble des micro-étapes du parcours d’achat a été défini en atelier à partir de 4 options d’accès aux produits co-existant parmi lesquelles le consommateur choisir selon ses circonstances d’achat.

photo

2. Vrac et réemploi des contenants, s’assurer que la proposition est vraiment meilleure la planète

L’impact environnemental des 4 modes d’accès au produit est multifactoriel. Il dépend des périmètres étudiés, des hypothèses prises, des catégories, des données utilisées etc… L’ADEME a publié fin 2021 une évaluation environnementale du vrac vs préemballé sur 10 types de produits . Les experts s’accordent à dire que cet exercice doit amener la plus grande prudence dans les allégations des uns et des autres.

Il faut aussi porter une attention particulière aux éléments aujourd’hui mal couverts par les analyse de cycle de vie (comme le fin de vie des emballages), et les solutions pour éviter le gaspillage alimentaire (information consommateur, durée de vie secondaire en point de vente vs DLC : protocole de vieillissement une fois l’emballage ouvert).

L’initiation d’un projet d’économie circulaire n’est parfois pas parfait d’un point de vue environnemantal mais doit le devenir progressivement.

NB : c’est toujours l’impact environnemental du couple produit-emballage qui doit être analysé et non l’emballage seul qui représente 5 à 8 % du total des impacts mesurés par l’ACV dans un panier de consommation moyen.

3. Vrac et réemploi des contenants, par où commencer ?

- Augmenter le nombre de catégories et le nombre de magasins où on propose soit du vrac soit des contenants ré-employables sur toutes les catégories possibles et « faciles»

- Développer des alternatives pour les emballages à usage unique les plus contributeurs au gisement de déchets et/ou les moins recyclés à date

- Développer des marchés potentiels non encore exploités

- Eco-conception : Nous avons éco-conçu nos emballages (masse, matière, contenance, réutilisabilité). Nous avons supprimé le plastique au maximum. Nous avons réduit le rapport entre la masse d’emballage et la masse transportée ou utiliser des emballages amont réemployables tout en conservant les qualités de protection de l’emballage.

- Sortie de l’usage unique: nous éliminons tous les (sur)emballages à usage unique inutiles. Nous privilégions dès que cela est pertinent les systèmes ré-employables (emballages de transport, de stockage, client final).

- Analyse de cycle de vie : nous avons bien connaissance des enjeux d’impact environnementaux du vrac identifiés à date dans l’étude de l’ADEME.

- Vrac* en quantité choisie : notre offre vrac permet vraiment au consommateur de choisir la quantité qu’il souhaite acheter, elle n’est pas pré-dosée (* Vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables)

- Communication responsable : nous nous assurons que tous nos éléments de communication évitent le greenwashing et les allégations interdites ou erronées. Nous encourageons les consommateurs avec notre communication à limiter les pertes et le gaspillage, et à optimiser le nombre d’utilisation du contenant réemployable.

Les étapes clés des travaux de l’Institut du Commerce sur l’économie circulaire

- 2018 : Les 6 enjeux de l’économie circulaire pour le commerce

- 2019 : le passeport matière pour prolonger la durée de vie des ressources

- 2019 : le supermarché du futur, lieu de vie intégrant les alterconsommations

- 2020 : les 5 axes stratégiques des promotions responsables

- 2020 : le parcours d’achat au service de l’économie circulaire

- 2020 : la logistique retour au service de l’économie circulaire

- 2021 : Le guide du Vrac et du Réemploi

Découvrez nos travaux en cours

Autres ressources

· Panorama et évaluation environnementale du vrac en France (ADEME, 2021)

« Quand on dit plastique, il faut comprendre tous les produits dérivés du pétrole. Il y en a aujourd'hui dans à peu près tous les objets de la vie courante. Le plastique est né avec le pétrole (…).On a remplacé les matières traditionnelles et naturelles par des substances synthétiques à moindre coût de production, impliquant une plus grande consommation et accompagnant la diversification productive et industrielle», Jean-Marc Jancovici, dans un article France Inter (Le plastique et son histoire : du naturel à l'industriel)

Le « greenwashing », ou « badigeonnage vert » désigne une communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique. C’est le cas lorsque la promesse environnementale faite sur un produit ne présente qu’un intérêt minime, voire inexistant pour l’environnement ou qu’elle se limite à suivre la réglementation en vigueur sans le préciser explicitement. Le « greenwashing » peut également consister à « verdir » un produit en masquant ses impacts les plus importants (exemple : une publicité pour une voiture plus « écologique » qui mettrait en avant la composition en matières recyclées des sièges alors que les émissions de C02 du véhicule n’ont pas été réduites).

Le "green gap": L’écart entre les intentions du consommateur à consommer éco-responsable et la réalité de ses actions. On peut élargir également à l’écart entre le discours d’une marque et d’une enseigne et la réalité du parcours et de l’expérience d’achat.